今年 2 月,中国信息通信研究院发布的《数字信任发展报告(2025年)》系统性地阐述了“数字信任”作为数字时代新型信任体系的核心,为行业发展提供了深刻的洞察和行动指南。报告强调,必须利用数字身份、区块链等新一代信息技术,重塑信任关系,构建一个以技术为核心的新型信任体系,为数字经济社会的高质量发展提供基石。

引用:《数字信任发展报告(2025年)》

来源:中国信息通信研究院

Q-Linked的自我审视 Link to heading

Q-Linked项目的设计初衷,正是对这一国家级战略思想的深刻回应与具体实践。我们以该报告为理论基石,构建审评沙盒,对Q-Linked的数字信任模型进行了一次全面审视。

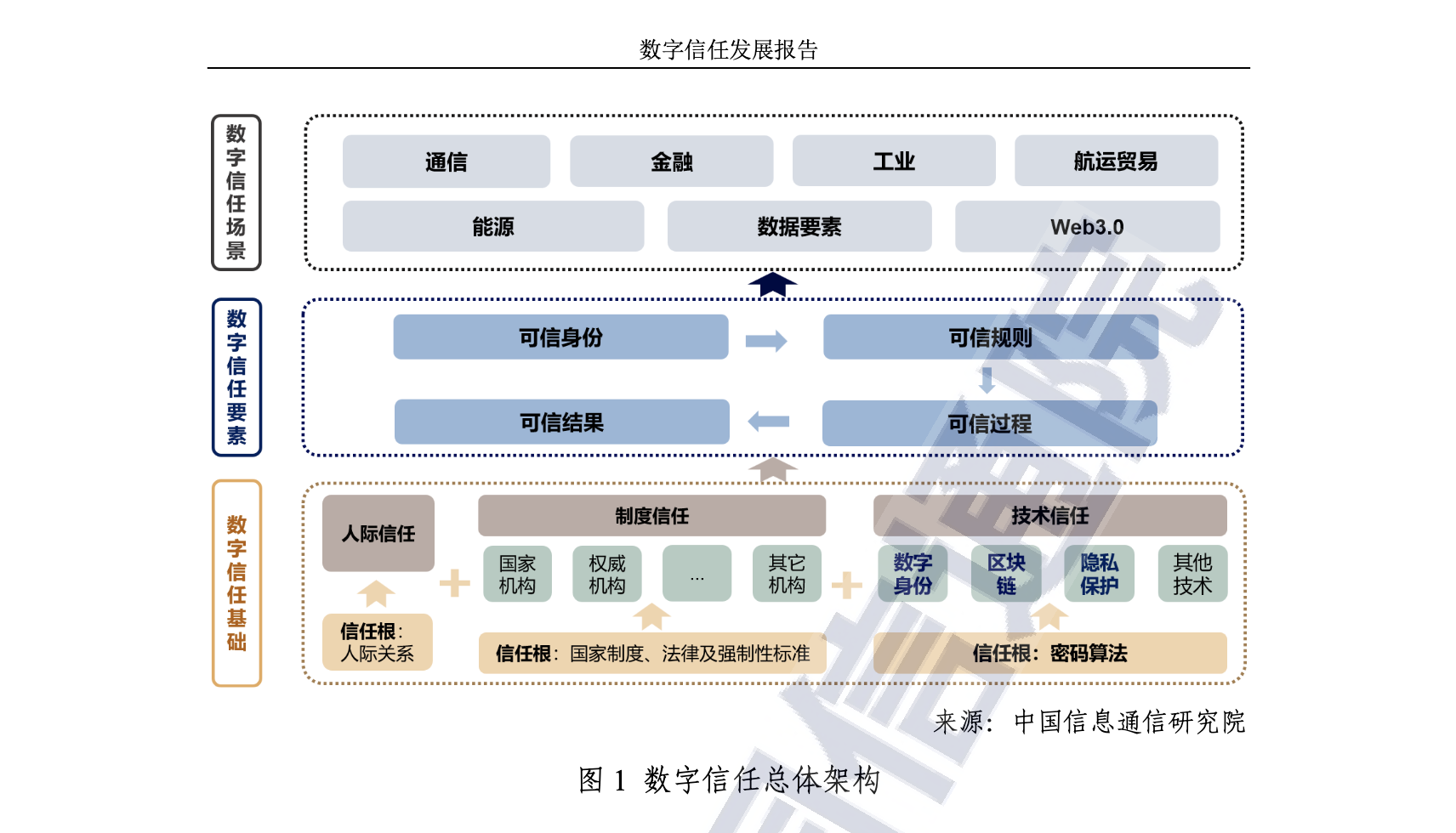

评估认为:Q-Linked项目完全适用于数字信任模型,其本质是一个数字信任的实践框架,旨在低成本、高效率地量化、生成、传递和执行信任。 它与信通院报告中的数字信任模型可以进行如下精准对应:

信任基础层:

- Q-Linked 明确将信任的第一性原理作为所有设计的出发点,并融合了技术信任(DID、智能合约、区块链)、制度信任(“雅典娜”宪法协议)和人际信任(通过D-MCS信用算法量化的商户信誉)。

信任要素层:

- 可信身份:通过“动态信用协议”为所有参与方生成唯一的DID,这是构建一切信任关系的基石。

- 可信规则:通过“联合契约协议”与“治理投票协议”的“代码即法律”,确保了规则的透明、公平与自动执行。

- 可信过程:通过“贡献凭证协议”,将“消费核销”(生成BDC)、“付费购买”(生成PSD)、“社区贡献”(生成UCP)等真实世界行为上链记录,确保了价值生成过程的真实可追溯。

- 可信结果:通过UCP对非商业贡献的量化,以及治理投票结果对核心参数的直接修改,实现了信任的闭环验证和体系的自我进化。

信任场景层:

- Q-Linked 首先切入的是商业联合营销场景,但其“三大主权回归”的理念和模块化的协议设计,使其具备了向金融、政务、工业、社会公益等几乎所有需要信任的领域拓展的潜力。

多维视角下的结论:

从国家战略、经济发展、商业促进到地方治理等多个视角审视,Q-Linked项目均展现出巨大的价值与潜力:它对齐“数据要素市场化”战略、赋能实体经济、探索社会治理新模式,是一个极具吸引力的区域经济数字化转型抓手。 当然,其成功与否,将高度依赖于落地过程中的执行细节、风险管控(如金融风险防范、大规模性能瓶颈、反垄断与公平竞争)以及与监管的良性互动。

详细报告请见下一篇:Q-Linked 的详细评估报告

最终结论 Link to heading

Q-Linked项目不仅是对数字信任理论的深刻回应,更是一份充满理想主义色彩和现实主义路径的行动纲领。它所描绘的未来,是一个更公平、更透明、更高效的数字经济新范式。从政府视角看,它是一项值得密切关注、审慎引导、并择机扶持的创新实践。若能成功,其价值将远超一个商业项目,有望成为推动中国数字经济进入下一发展阶段的重要基础设施。