引言:我们对价值的理解,决定了我们构建的世界

在人类协作的漫长历史中,我们一直在寻找度量“价值”的完美标尺。从贝壳到黄金,从法币到比特币,每一次标尺的进化,都深刻地重塑了我们的社会结构。

然而,我们至今使用的所有标尺,都存在一个根本性的缺陷:它们过于扁平。它们擅长度量那些已经完成的、可交付的、标准化的商品与服务,却拙于度量那些更深刻、更复杂、也更具人本色彩的价值形态——比如一个尚未兑现的承诺,一次无法标准化的贡献,一份难以量化的声望。

这种度量能力的缺失,导致了我们当前数字世界的种种困境。平台经济将“贡献”简化为“流量”,将“声望”外化为“评分”,而将至关重要的“承诺”,排除在了价值计算的核心之外。

Q-Linked 的思想体系,正是始于对“价值”这一第一性原理的重构。我们认为,要构建一个更公平、更高效的数字文明,我们必须首先承认:

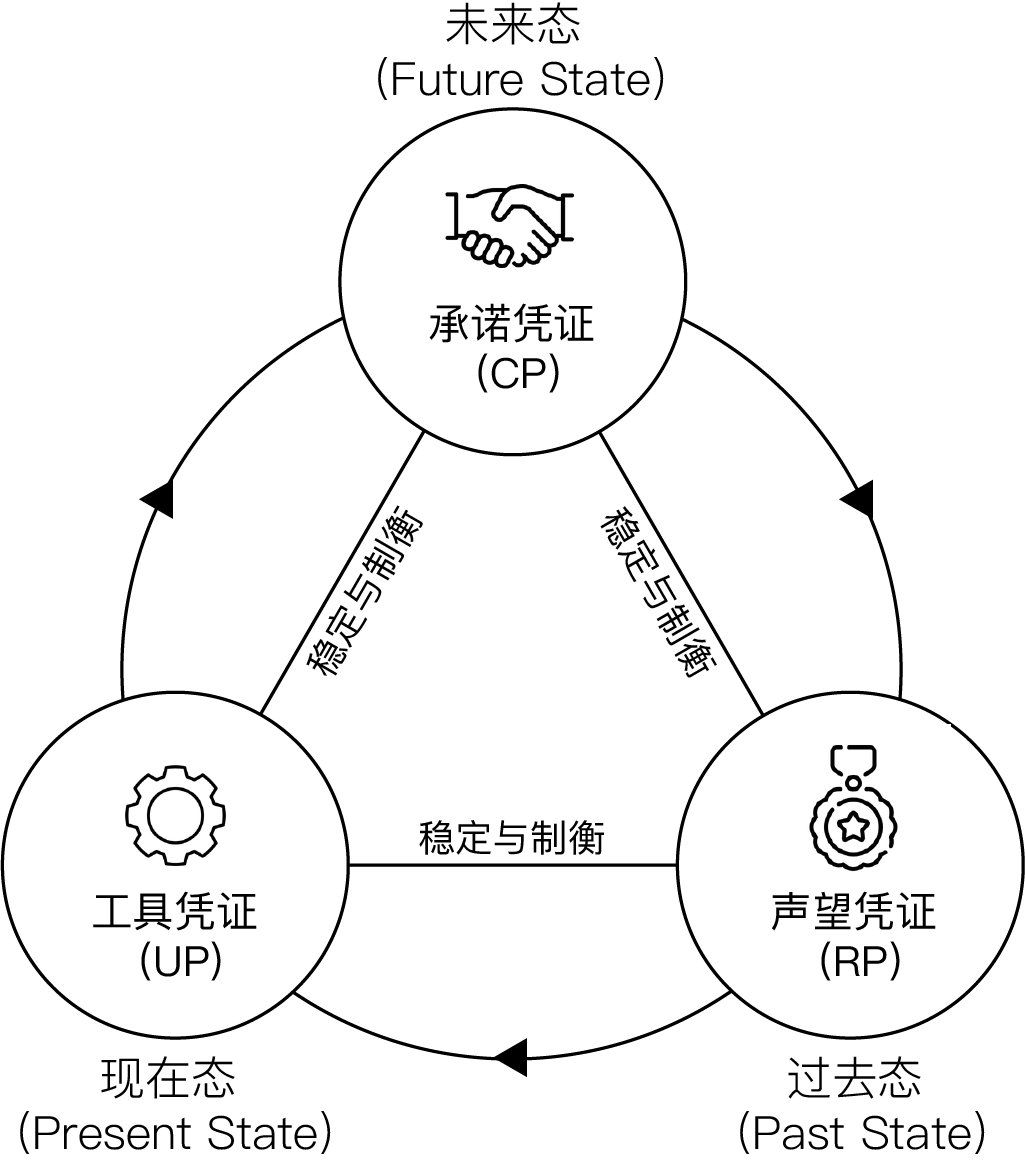

价值,不是单一的,而是立体的。它至少由三个相互关联、又相互制衡的基础维度构成:承诺(未来)、贡献(现在)与声望(过去)。

第一维度:承诺 (Commitment) - 价值的未来态

承诺,是价值的未来形态。它是对未来某个时刻、某个行为的履约保证。

在一个理想的商业环境中,一个信誉卓著的商家,其“一诺千金”的承诺本身,就应该具备极高的价值。但在现有体系中,这种价值是无形的、脆弱的,无法被有效地度量、沉淀与流转。

在 Q-Linked 的世界观里,我们必须为“承诺”赋予一个坚实的载体。

我们将其定义为“承诺凭证 (Commitment Proof, CP)”。

- 它的本质:是一个“未来稳定币收款权”的凭证。每一个 CP,都代表着商家对服务质量的公开承诺,并由未来的用户支付行为来最终验证。

- 它的使命:是将“信誉”这一最模糊的概念,进行“原子化”。它让每一次服务,都从一次孤立的交易,变为一次可被记录、可被验证的“信誉事件”。

通过将“承诺”纳入价值计算的核心,我们得以构建一个“履约驱动”而非“流量驱动”的商业生态。

第二维度:贡献 (Contribution) - 价值的现在态

贡献,是价值的现在形态。它是对生态系统当下的、直接的投入与建设行为。

在平台经济中,商家的贡献(如支付广告费、参与平台活动)往往被视为一种消耗性的“费用”。这种模式,导致了“数字地租”的无限循环——商家为了生存,必须不断地向平台“输血”。

我们认为,这是一种根本性的价值错配。在一个健康的生态中,任何有益于系统整体发展的贡献,都应该被视为一种可积累的“投资”。

为此,我们定义了“工具凭证 (Utility Proof, UP)”。

- 它的本质:是生态系统贡献的量化记录。它锚定的是真金白银的投入,以及所有能够促进生态繁荣的行为。

- 它的使命:是将“费用”“资产化”。它让商家的每一次投入,都不再是泼出去的水,而是沉淀为自身在生态系统中的权益与加速器,让“建设者”与“所有者”的身份合二为一。

通过将“贡献”从费用转变为投资,我们得以构建一个“建设者共有”而非“平台独占”的价值网络。

第三维度:声望 (Reputation) - 价值的过去态

声望,是价值的过去形态。它是一个主体长期行为模式的历史沉淀,是其人格与品格的最终体现。

声望,是三个维度中最为神圣、也最应被审慎对待的价值。在现有体系中,声望常常与资本混淆——一个拥有巨额资本的主体,往往能轻易地获得与其真实品格不符的影响力。这种混淆,是平台治理失衡的根源。

我们坚信,声望必须与资本进行严格的隔离。

为此,我们定义了“声望凭证 (Reputation Proof, RP)”。

- 它的本质:是一种不可交易、不可转让的“灵魂绑定”凭证。它只能通过长期的、持续的、被社区所认可的积极行为来赚取 (Earn),而绝不能通过购买 (Buy) 获得。

- 它的使命:是将“人格”“主权化”。它确保了在生态最终的、根本性的治理决策中,投票权只与一个主体的历史声望相关,而与其持有的资本(UP)或商业规模(CP)无关。

通过将“声望”与资本隔离,我们得以构建一个“贤人治理”而非“ plutocracy (富豪统治)”的社区。

结论:从扁平到立体,一场价值的升维

- 承诺 (CP),定义了商业的起点;

- 贡献 (UP),加速了生态的增长;

- 声望 (RP),守护了社区的灵魂。

这三个维度,共同构成了一个三维立体的价值空间。它们相互作用、相互制衡,如同一个稳定的三脚架,支撑起一个全新的、更具韧性的数字商业文明。

这,就是 Q-Linked 的世界观。它是一切模型、公式和代码的起点。

在接下来的文章中,我们将深入探讨,这个三维的价值世界,是如何通过一个“双环飞轮”的引擎运转起来的。